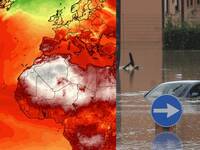

I cambiamenti climatici si stanno facendo sempre più pressanti a livello globale

e l’Italia, in particolare, ha fatto registrare una serie di eventi atmosferici straordinari nel 2023: dai nubifragi (notevoli quelli che si sono abbattuti su Milano e sul Triveneto nel corso

dell’Estate) alle alluvioni (tra tutte, quelle dell’Emilia-Romagna e della Toscana) fino ad arrivare alle ondate di calore (come quelle che hanno colpito in successione, tra Luglio e

Agosto, soprattutto le aree centrali e meridionali del Paese). GENNAIO

I cambiamenti climatici si stanno facendo sempre più pressanti a livello globale

e l’Italia, in particolare, ha fatto registrare una serie di eventi atmosferici straordinari nel 2023: dai nubifragi (notevoli quelli che si sono abbattuti su Milano e sul Triveneto nel corso

dell’Estate) alle alluvioni (tra tutte, quelle dell’Emilia-Romagna e della Toscana) fino ad arrivare alle ondate di calore (come quelle che hanno colpito in successione, tra Luglio e

Agosto, soprattutto le aree centrali e meridionali del Paese). GENNAIO Il 2023 è iniziato come era finito il 2022, ovvero con

valori record di caldo: ricordiamo, infatti, che

il 2022 aveva chiuso al primo posto, con il triste primato dell’anno più caldo della storia in Italia dal 1800, segno tangibile del Global Warming, cioè del

Riscaldamento

Globale. Proprio a Capodanno 2023 abbiamo registrato valori più primaverili che invernali con 22°C nelle Marche, 20°C a Roma (!), 23°C sulle Isole Maggiori, 16 gradi anche in

Liguria e soprattutto in montagna con 9°C a Moena e oltre i 10°C a Cortina d’Ampezzo. Tre settimane dopo un inizio da ‘canicola invernale’,

Sabato 21 Gennaio, ecco che

sul Mare Nostrum si è sviluppato un ciclone simil-tropicale: un

TLC, un Tropical Like Cyclone, non solo sul Mediterraneo ma proprio sul medio alto Adriatico. Muovendosi in moto

‘retrogrado’, nel momento della sua massima intensità, il ciclone simil-tropicale si è spostato verso le coste italiane, fino al ‘landfall’ (approdo) sulla costa

romagnola nei pressi di Rimini. La pressione all’approdo era di 999 hPa, con

raffiche da ‘uragano’ nel territorio romagnolo, dove il vortice si è poi gradualmente

dissipato.

FEBBRAIO Il mese di febbraio 2023 ha registrato, dopo 24 mesi di siccità, ancora

precipitazioni molto al di sotto della norma climatica 1991-2020, con un deficit medio

sostanzialmente uniforme in particolare sulle regioni del Nord. In Piemonte hanno sofferto quasi tutti i corsi d’acqua: Sesia -74%, Stura di Demonte -52%, Stura di Lanzo -34%, Toce -46%. Le

portate sono risultate localmente inferiori all’anno precedente, anch’esso siccitoso, fino al -77,5%. In Lombardia ha nevicato di più, ma i livelli nivologici sono rimasti il 59%

sotto la media storica con le riserve idriche più che dimezzate, più o meno come l’anno 2022.

MARZO Il primo mese della Primavera meteorologica si è aperto con un

caldo fuori stagione, le temperature hanno toccato punte fin verso i 25-26°C al Sud, e localmente al Centro grazie alla prima pulsazione dell’anticiclone africano supportato da masse

d’aria di origine sub-tropicale. Poi, verso metà mese, un

ciclone sospinto da aria polare ha investito l’Italia, portando tanta pioggia e

neve abbondante sulle

montagne.

APRILE La maledizione dei Ponti: il mese di Aprile 2023 è risultato

particolarmente freddo ed instabile su buona parte delle regioni con il meteo che ha rovinato

quasi ovunque i numerosi ‘Ponti festivi’ del periodo. In particolare al Nord si sono susseguiti diversi impulsi perturbati che hanno portato

nevicate tardive sulle montagne e violente

grandinate in Lombardia ed Emilia Romagna. In provincia di Milano, il 13 Aprile un temporale ha scaricato al suolo ben 140 mm di pioggia in pochissime ore, l'equivalente cioè di quello che

solitamente piove nell'intero mese, causando numerosi allagamenti.

MAGGIO Dopo una prima

fase alluvionale ad inizio mese, un secondo e ancor più profondo ciclone ha fatto

convergere tra il

16 e il 17 Maggio un altro flusso estremo di aria molto umida contro i rilievi dell'Emilia orientale, della Romagna e del Montefeltro marchigiano (provincia di Pesaro-Urbino),

dove sono caduti diffusamente

100-250 mm di pioggia su un territorio ancora fragile e con suoli saturi dopo la precedente alluvione del 2-3 Maggio. I pluviometri ARPAE di Casola Valsenio

(bacino del Senio, provincia di Ravenna) e Trebbio (bacino del Lamone, provincia di Forlì-Cesena) hanno registrato rispettivamente 242,8 e 254,8 mm di pioggia il 16-17 Maggio, con cumulate

mensili parziali (1-18 Maggio) giunte a 536,0 e 609,8 mm (l’equivalente della pioggia che normalmente cade in queste zone in 6 mesi).

Molte le zone sommerse dalle piene dei fiumi: tutti i

territori limitrofi della "bassa" bolognese, del Ravennate e del Cesenate con diffuso coinvolgimento di zone abitate, strade, autostrada A14 e ferrovie. Circa 300 frane hanno devastato i

versanti collinari e montani nell'Appennino emiliano orientale e romagnolo, con danni a edifici e viabilità, mentre le coste hanno subito gli effetti di forti venti da Est e di una notevole

mareggiata e di maree di tempesta (

storm surge). Questi 15 giorni drammatici di estremo maltempo hanno causato purtroppo 17 vittime, 2 nella prima fase alluvionale e 15 nella seconda.

GIUGNO

4 Giugno.

Alluvione lampo a Badesse (Siena), diverse abitazioni sono state allagate e la forza dell'acqua ha trascinato alcune auto. Sospesa la circolazione dei treni sulla linea

ferroviaria Siena-Empoli, nel tratto fra Siena e Castellina in Chianti. 7 Giugno.

Temporali intensi su Piemonte e Lombardia occidentale nella notte. In particolare le aree più colpite

sono risultate la provincia di Varese, Milano e il cuneese comprese le aree limitrofe, tra nubifragi (accumuli superiori ai 50 mm) e grandinate localmente abbondanti. Treni soppressi tra Luino e

Laveno per una frana che ha fatto deragliare un treno merci. Isolate alcune frazioni. Da metà mese in poi è arrivata la prima imponente ondata di caldo nordafricano del 2023 con

temperature fino a 35/37°C nelle zone interne del Centro (un paio di gradi in meno al Nord) e qualcosa in più al meridione dove si toccano i primi 40°C della stagione tra Sardegna e

Puglia.

LUGLIO Tutto il mese di Luglio è stato

eccezionalmente caldo su buona parte delle regioni. L’anticiclone nordafricano ha dominato per lunghi periodi con temperature

record: ricordiamo l’alta pressione subtropicale denominata ‘

Cerbero’ che ha frantumato record di caldo da Nord a Sud, in particolare ha segnato un periodo

‘infernale’ per la capitale con punte di

42°C, registrate il 18 Luglio. Dopo ‘Cerbero’ anche l’anticiclone ‘Caronte’ ha infiammato l’Italia

con quasi 50°C a Jerzu in Sardegna il 24 Luglio (48,8°C). Oltre al disagio fisico, il calore è andato ad influire sull’

energia potenziale (più caldo = maggior

evaporazione quindi maggiore umidità dai mari = maggior energia in atmosfera) messa in gioco per la genesi di violenti fenomeni temporaleschi. La sera del 24 Luglio intorno alle 23 ad

Azzano Decimo (Pordenone) una

Supercella temporalesca in transito tra Veneto e Friuli Venezia Giulia ha scaricato

grandine gigante come meloni: fino a 19 cm di diametro con danni

estremi, il nuovo record per larghezza a livello europeo. Ma come è stato possibile? Le correnti ascensionali, all’interno della supercella temporalesca, sono state violentissime a causa

del contrasto del caldo umido anomalo preesistente con la massa di aria più fresca in arrivo: i forti venti verticali hanno sostenuto in aria chicchi di grandine anche di grosse dimensioni che,

attraversando varie volte l’intero sistema temporalesco, hanno acquisito ulteriori strati concentrici di ghiaccio con volumi eccezionali; una volta troppo pesanti per la forza del vento, hanno

ceduto alla forza di gravità cadendo in superficie con estrema violenza. Si stima che il vento verticale possa aver superato i 250 km/h per sostenere chicchi di 19 cm di diametro!Condizioni

meteo estreme anche al Nord-Ovest nella notte successiva, tra Lunedì 24 e Martedì 25 Luglio. Ancora Supercelle protagoniste, i fenomeni più pericolosi in termini di potenza

sprigionata e potenziali danni: questi immensi mostri, sistemi temporaleschi alti fino a 12 km, presentano all’interno una zona di bassa pressione definita in termine tecnico mesociclone; con il

caldo in aumento cresce pure l'energia potenziale (umidità e calore nei bassi strati dell'atmosfera) in gioco per lo sviluppo, appunto, di celle temporalesche imponenti, in grado di provocare

eventi meteo estremi come quelli della grandine grossa e dei venti furiosi. Nella notte del 25 Luglio sulla Lombardia e in particolare sulla città di

Milano proprio una Supercella, in

transito da Ovest verso Est, ha innescato intense precipitazioni e raffiche violente di

vento ad oltre 100 km/h, definite in termine tecnico ‘downbursts’: il downburst è un

fenomeno meteorologico che si genera durante un temporale quando la corrente discensionale, definita downdraft, è molto forte e raggiunge il suolo schiantandosi violentemente su questo e

provocando uno ‘scoppio’ (‘burst’ appunto, da cui deriva il nome inglese); a questo punto l'aria si espande orizzontalmente al suolo a velocità che possono superare

abbondantemente i 100 km/h, differenziandosi per genesi e tipologia dai noti tornado o trombe d’aria che sono fenomeni diversi, ma non per questo risultando meno violenti. Anche a Milano la

notte del 25 Luglio sono stati infatti registrati danni maggiori rispetto ad un tornado soprattutto per la diffusione del fenomeno, sintetizzata nella memoria da questi due numeri: 5000 alberi

abbattuti in 15 minuti, tra le 4 e le 4.15 di notte, una vera apocalisse.

AGOSTO Una

nuova ondata di calore, scatenata dall'anticiclone africano ‘

Nerone’, ha

provocato il 21 Agosto un rialzo dello zero termico fino a quote stellari, oltre i 5300 metri a Novara, nuovo record italiano; in pratica la temperatura dell’aria non è scesa sotto gli

zero gradi fino ad oltre 5300 metri. Questo fatto ha avuto ancora ripercussioni sul mondo dell'alta quota, dove si trovano i ghiacciai alpini. Come purtroppo i fatti di cronaca recente hanno

messo in luce (tragedia della Marmolada del Luglio 2022), l'aumento delle temperature continua a destabilizzare questo delicato ambiente ed è già scomparso quasi il 40% dei ghiacciai

italiani rispetto a 50 anni fa. Un disastro ambientale causato dal Global Warming, dal Riscaldamento Globale.I

tre mesi estivi 2023 sono stati i più caldi mai registrati sul pianeta,

secondo il WMO (World Meteorological Organization). A ciò si aggiunge che agosto 2023 è stato il mese più caldo mai registrato e il secondo mese più caldo di sempre, dopo

Luglio 2023.

SETTEMBRE Daniel, un ciclone simil-tropicale che a tratti ha raggiunto la forza di un uragano mediterraneo, ha causato

alluvioni disastrose con

piogge

eccezionali; oltre 700 mm di pioggia (la quantità che solitamente cade in un anno intero!) sono stati registrati nella parte est della

Grecia. Il villaggio di Zagora ha ricevuto 1092

millimetri di pioggia, 55 volte superiore alla piovosità media del paese ellenico per lo stesso mese. Nella città di Volos centinaia di automobilisti sono rimasti intrappolati nelle loro

automobili a causa delle strade trasformatesi in torrenti: si contano purtroppo alcune vittime. Successivamente il ciclone si è spostato verso il Nord Africa. Complici le temperature ancora

molto elevate del Mediterraneo, esso si è nuovamente rafforzato, trasformandosi in un

Uragano Mediterraneo, il cosiddetto Medicane (MEDIterranean hurriCANE) che il 10 Settembre ha

raggiunto le

coste libiche con piogge torrenziali e forti venti. Il Servizio meteorologico locale ha fornito una sintesi dei valori misurati durante il passaggio della tempesta: tra i 150 e i

240 millimetri in 12 città sulla costa orientale, fra cui Bengasi. Ad Al-Bayda sono state registrate le precipitazioni più abbondanti (414,1 millimetri, si tratta infatti di un

quantitativo di pioggia che solitamente cade in 2 anni, concentrato invece in sole 24 ore). La devastazione è stata totale: le precipitazioni hanno favorito il crollo di alcune dighe che hanno

provocato un’onda di piena che ha sommerso completamente alcune città, tra cui la principale Derna. Il medicane Daniel è di fatto l'evento meteorologico più mortale del 2023

al Mondo con oltre 20mila vittime stimate ed è uno dei sistemi ciclonici con caratteristiche simili tropicali più distruttivi e mortali degli ultimi decenni.

OTTOBRE Il mese di

Ottobre 2023 ha chiuso con un'eccezionale anomalia termica in Italia intorno ai +3°C sopra la media del trentennio 1991-2020 distribuita abbastanza uniformemente da Nord a Sud (dati ufficiali

CNR). Questa anomalia straccia il precedente primato andando addirittura di 1°C sopra il vecchio record del 2022. All’osservatorio storico di Milano Brera (dati dal 1763) sono stati

registrati 30,3°C, nuovo record (stracciato il precedente record del 24 ottobre 2018 di 28,1°C). Mai così caldo anche a Torino centro dal 1753 nel mese di Ottobre: raggiunti i

+30.7°C alla stazione Arpa di via della Consolata, superato il precedente primato di +30.2°C del 12 ottobre 2011.

NOVEMBRE Il calore accumulato in estate ed ancora in Ottobre ha favorito

l’

alluvione della Toscana. Oltre 200 millimetri di pioggia in tre ore, su un'area ridotta e con i fiumi passati da tranquilli corsi d'acqua a torrenti in piena con fango e detriti che

hanno spazzato via ogni ostacolo. Il 2 Novembre, in 3 ore sono cadute le piogge di un’intera stagione, almeno la pioggia di 3 mesi: i fenomeni hanno interessato una stretta ma lunga fascia a

causa di un temporale autorigenerante; nel pomeriggio del 2 Novembre intensi sistemi temporaleschi hanno iniziato a colpire le coste livornesi traendo tantissima energia dal mare ancora caldo (forte

anomalia termica dell’acqua del mare come ricordo di un’Estate senza fine) spingendosi lentamente verso Nord-Est. Primo bersaglio dei nubifragi la provincia di Pisa con record di pioggia e

allagamenti a Pontedera, poi l’empolese e via via temporali di inaudita potenza tra Seano (Prato), Montemurlo (Prato), Prato e colline, Campi Bisenzio (Firenze); a conferma della limitata

ampiezza della

fascia dei temporali autorigeneranti (estesa da Sud-Ovest verso Nord-Est) con una larghezza di solo qualche decina di km, la città di Firenze è rimasta quasi

all’asciutto nonostante disti solo 13 km dall’epicentro dell’alluvione. Per circa 6 ore questa stretta fascia di temporali ha scaricato infatti piogge molto forti nei piccoli bacini

del Bisenzio, dell’Ombrone Pistoiese e del Marina,

fiumi che hanno rotto improvvisamente gli argini e allagato gran parte della zona circostante con danni ingenti e purtroppo 8

vittime.

DICEMBRE Tra la fine di Novembre e i primi giorni di Dicembre si è verificata un’

improvvisa rottura del Vortice Polare, la vasta area depressionaria che staziona

sopra al Polo Nord durante l’Inverno. Abbiamo assistito ad una destabilizzazione del vortice stesso e una parte di esso è scivolata verso Sud investendo l'Europa fino ad arrivare al

Mediterraneo. Stiamo parlando di una

massa d’aria molto fredda per il periodo che ha portato gelo estremo in Danimarca, Germania, regioni alpine, gran parte del Continente e, alla fine

dell’azione principale, anche in Italia: nevicate sono state registrate fin sulle pianure al Nord Ovest mentre ondate di maltempo hanno colpito a più riprese il Centro-Sud.

NATALE 2023

Anche il periodo natalizio ha visto

situazioni anomale con venti da uragano sulle Alpi occidentali: nella giornata di Venerdì 22 Dicembre, con la Tempesta del Solstizio, sono stati

raggiunti i

228 km/h di raffica alla Sacra di San Michele (provincia di Torino a 938 metri d’altezza). Nel frattempo sulle pianure del Nord le temperature sono aumentate sensibilmente

toccando punte ben oltre i 20°C in Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna a causa degli intensi venti di Favonio (Foehn). Il picco massimo è stato di +25,2°C a Cumiana (TO), valore

ovviamente eccezionale per Dicembre in Piemonte.Nonostante fasi più fredde e tempestose, anche

il mese di dicembre è stato molto caldo in Italia (il terzo più caldo della

storia). Ma la notizia arriva dal calcolo annuale che ancora una volta presenta dei dati allarmanti di caldo anomalo:

il 2023 è stato l’anno più rovente di sempre al Centro e al

Sud, mentre a livello nazionale si posiziona al secondo posto dietro il record assoluto del 2022 per pochi centesimi di grado (-0,04°C di differenza). La conferma arriva dal CNR-ISAC

(Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima).A livello globale

il 2023 risulta, invece, il più caldo mai registrato con una temperatura

media della Terra di 14,98°C, 1,48°C in più rispetto ai livelli preindustriali, vicino alla soglia di 1,5°C stabilita come punto di non ritorno dagli Accordo sul Clima di Parigi del

2015. I dati arrivano dal ‘

Copernicus Climate Change Service’ (servizio tematico dell’Unione Europea): per la prima volta tutti i giorni dell’anno 2023 sono stati

più caldi di almeno 1°C rispetto alla media storica, quasi il 50% dei giorni è stato più caldo di 1,5°C e 2 giorni di novembre (17 e 18) sono stati addirittura più

caldi di 2°C.Ricordiamo che l'obiettivo dell'

Accordo sul Clima di Parigi del 2015 è quello di non superare per lunghi periodi i +2°C rispetto all'epoca preindustriale, puntando a

non superare nemmeno +1,5°C: il superamento della soglia dei 2°C costituisce il confine ultimo da non oltrepassare per evitare effetti disastrosi per il nostro Pianeta e per i nostri

ecosistemi; si tratta dunque di un ulteriore campanello d’allarme dei Cambiamenti Climatici ed è sempre più probabile che ‘l’anno più caldo della storia sia il

prossimo!’ come dicono i climatologi. ...

Continua a leggere...

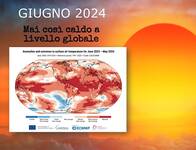

Il cambiamento climatico non rallenta la sua corsa:

Giugno 2024 è risultato il più caldo di sempre a livello globale. Tutto a causa dell'aumento costante e irrefrenabile delle emissioni di gas serra (CO2, in prevalenza dalla combustione

dei combustibili fossili), che provocano un incremento delle temperature in tutte le stagioni.Nel mese di Giugno 2024, mentre il termometro era vicino o al di sotto delle medie stagionali

nell'Europa occidentale (Italia compresa, specie al Nord), la maggioranza dell'umanità ha sperimentato temperature più elevate, addirittura eccezionali. In Arabia Saudita

sono morte oltre 1.300 persone durante il pellegrinaggio alla Mecca, dove nella Grande Moschea della città santa dell'Islam il termometro ha raggiunto i 51,8°C. Ad Atene, in

Grecia, l'Acropoli ha dovuto essere chiusa a metà Giugno perché c'erano più di 44°C. La Cina settentrionale, inclusa Pechino, ha dovuto fare i conti con

temperature massime di oltre 40°C, mentre il sud del paese è stato colpito da pesanti inondazioni. Per questo motivo è essenziale prendere a riferimento quello che succede in

tutto il Mondo e non limitarsi al proprio "orticello" quando si vuole fare un'analisi climatica.La temperatura media globale negli ultimi 12 mesi (Luglio 2023 - Giugno 2024) è

la più alta mai registrata (dati Copernicus). Quello appena concluso è dunque "il 12esimo mese consecutivo che supera di 1,5 C le medie dell'era preindustriale",

ha spiegato in un comunicato stampa il direttore del Copernicus Climate Change Service, Carlo Buontempo. ...

Il cambiamento climatico non rallenta la sua corsa:

Giugno 2024 è risultato il più caldo di sempre a livello globale. Tutto a causa dell'aumento costante e irrefrenabile delle emissioni di gas serra (CO2, in prevalenza dalla combustione

dei combustibili fossili), che provocano un incremento delle temperature in tutte le stagioni.Nel mese di Giugno 2024, mentre il termometro era vicino o al di sotto delle medie stagionali

nell'Europa occidentale (Italia compresa, specie al Nord), la maggioranza dell'umanità ha sperimentato temperature più elevate, addirittura eccezionali. In Arabia Saudita

sono morte oltre 1.300 persone durante il pellegrinaggio alla Mecca, dove nella Grande Moschea della città santa dell'Islam il termometro ha raggiunto i 51,8°C. Ad Atene, in

Grecia, l'Acropoli ha dovuto essere chiusa a metà Giugno perché c'erano più di 44°C. La Cina settentrionale, inclusa Pechino, ha dovuto fare i conti con

temperature massime di oltre 40°C, mentre il sud del paese è stato colpito da pesanti inondazioni. Per questo motivo è essenziale prendere a riferimento quello che succede in

tutto il Mondo e non limitarsi al proprio "orticello" quando si vuole fare un'analisi climatica.La temperatura media globale negli ultimi 12 mesi (Luglio 2023 - Giugno 2024) è

la più alta mai registrata (dati Copernicus). Quello appena concluso è dunque "il 12esimo mese consecutivo che supera di 1,5 C le medie dell'era preindustriale",

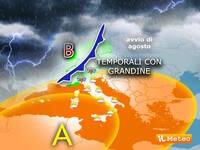

ha spiegato in un comunicato stampa il direttore del Copernicus Climate Change Service, Carlo Buontempo. ... Meteo: l'avvio di Agosto si tinge d'Autunno. Il meteorologo Lorenzo Tedici fa il punto della situazione

Meteo: l'avvio di Agosto si tinge d'Autunno. Il meteorologo Lorenzo Tedici fa il punto della situazione Meteo: Prossimi Giorni, sole e bel tempo? Illusione breve, il maltempo prepara un nuovo attacco!

Meteo: Prossimi Giorni, sole e bel tempo? Illusione breve, il maltempo prepara un nuovo attacco! Meteo: Caldo Africano, ecco quando tornerà feroce

Meteo: Caldo Africano, ecco quando tornerà feroce Meteo Weekend: nuovo peggioramento in arrivo, rischio Temporali e Grandinate; le regioni coinvolte

Meteo Weekend: nuovo peggioramento in arrivo, rischio Temporali e Grandinate; le regioni coinvolte Meteo: Prossima Settimana, occhio alle sorprese. Cosa dobbiamo aspettarci da Lunedì 4 Agosto

Meteo: Prossima Settimana, occhio alle sorprese. Cosa dobbiamo aspettarci da Lunedì 4 Agosto Meteo verso Ferragosto: ribaltone! Le ultime proiezioni

Meteo verso Ferragosto: ribaltone! Le ultime proiezioni Terremoto in Kamchatka, la scossa in diretta 8.8 ML è agghiacciante; il Video Corriere

Terremoto in Kamchatka, la scossa in diretta 8.8 ML è agghiacciante; il Video Corriere Incendi in Europa: temperature elevate e vento alimentano i roghi, bruciati oltre 230mila ettari; il Video

Incendi in Europa: temperature elevate e vento alimentano i roghi, bruciati oltre 230mila ettari; il Video I terremoti più violenti della storia: al primo posto il sisma del Cile 1960, il Video Ansa

I terremoti più violenti della storia: al primo posto il sisma del Cile 1960, il Video Ansa Terremoto devastante in Kamchatka, onde dello tsunami colpiscono il Giappone: il Video impressionante

Terremoto devastante in Kamchatka, onde dello tsunami colpiscono il Giappone: il Video impressionante Tenerife, ogni mattina la stessa scena: turisti in gara per i lettini migliori, il Video

Tenerife, ogni mattina la stessa scena: turisti in gara per i lettini migliori, il Video Ryanair e la lite al gate di Sofia: donna esclusa dal volo per il bagaglio a mano; il Video

Ryanair e la lite al gate di Sofia: donna esclusa dal volo per il bagaglio a mano; il Video Caccia EF-18 sfiora il pubblico durante il Festival Aereo: attimi di panico sulla spiaggia; il Video Corriere

Caccia EF-18 sfiora il pubblico durante il Festival Aereo: attimi di panico sulla spiaggia; il Video Corriere Meteo: trombe marine al largo delle coste abruzzesi, bagnanti increduli; il Video

Meteo: trombe marine al largo delle coste abruzzesi, bagnanti increduli; il Video Vivere a 2.000 metri e oltre: come l'altitudine influenza il corpo umano, il Video Ansa

Vivere a 2.000 metri e oltre: come l'altitudine influenza il corpo umano, il Video Ansa Nasce il Glossario della meteorologia de iLMeteo.it e Zanichelli: una guida al tempo del cambiamento climatico

Nasce il Glossario della meteorologia de iLMeteo.it e Zanichelli: una guida al tempo del cambiamento climatico